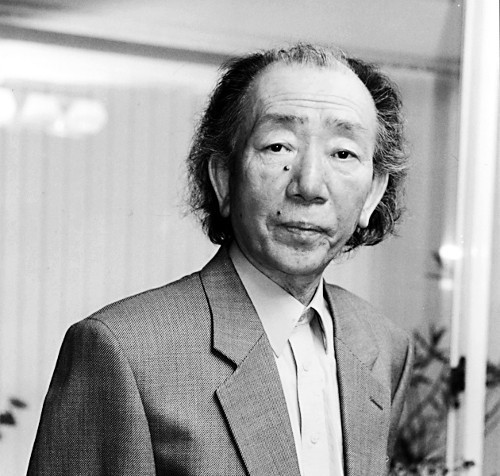

(한국문학) 최인훈의 「광장」

* 블로그에 게재된 글의 저작권은 본 블로그 운영자에게 있으므로 모든 게시물의 무단 전재, 게재, 재배포를 금합니다.

1. 밀실과 광장의 의미

최인훈의 「광장」은 분단된 나라에 살고 있는 주인공 명준의 갈등을 다루고 있는 작품이다. 소설은 남한에 살던 명준이 북으로 건너가 양 쪽 모두의 삶을 체험한 뒤 결국은 중립국으로 향하는 시점에서 시작된다. 소설의 제목이기도 한 광장은 대조적 상징물인 밀실과 함께 소설을 이끄는 중요한 역할을 한다. 이는 상황에 따라 유연하게 이미지를 바꾸며 명준의 내면세계와 갈등을 이해하는데 도움을 주기도 한다. 소설에서 등장하는 광장과 밀실은 때로는 남북의 이념을, 때로는 다수와 개인을 상징한다. 광장과 밀실을 두고 딱 잘라서 이것이다, 할 수 없는 모호함이 이 소설의 매력으로 보인다. 그러나 소설 속에 흩어져 있는 광장과 밀실들을 모아서 정리해 보면 최인훈이 의식적으로 두 단어에 부여하고 있는 상징적 의미를 파악할 수 있으리라 생각한다.

광장과 밀실은 「광장」에서 가장 두드러진 대조의 개념으로 등장한다. 이 둘의 이항 대립이 이 작품에서 가장 핵심적인 범주로 작용하는 것이다. 소설 전체를 통하여 최인훈은 ‘밀실’이라는 낱말과 ‘광장’이라는 낱말을 일일이 헤아릴 수 없을 만큼 여러 번 되풀이 하고 있다.

정치는 인간의 광장 가운데서두 제일 거친 곳이 아닌가요?…한국 정치의 광장에는 똥오줌에 쓰레기만 더미로 쌓였어요.…추악한 밤의 광장. 탐욕과 배신과 살인의 광장. 이게 한국 정치의 광장이 아닙니까? 선량한 시민은 오히려 문에 자물쇠를 잠그고 창을 닫고 있어요.…한 줌 쌀과 한 포기 시래기를 사기 위해서. 시장, 그건 경제의 광장입니다.… 문화의 광장 말입니꺼? 헛소리의 꽃이 만발합니다.

-최인훈 「광장」

위와 같은 문장에서 ‘광장’이라는 말이 과연 무엇을 뜻하는지는 분명하지 않다. 인용문에서 ‘광장’이라는 낱말은 대신에 그냥 ‘곳’이나 ‘장소’ 또는 ‘공간’이라는 낱말을 써도 그 뜻이 크게 달라질 것 같지 않다.

인간은 그 자신의 밀실에서만은 살 수 없어요. 그는 광장과 이어져 있어요.…아무도 광장에서 머물지 않아요. 필요한 약탈과 사기만 끝나면 광장은 텅 빕니다. 광장이 죽은 곳. 이게 남한이 아닙니까? 광장은 비어 있습니다.

-최인훈 「광장」

그러나 위의 인용문에서 나타나는 것처럼 밀실과 광장은 단순히 사전적 개념에 그치지 않고 어떤 추상적 가치를 가리키기도 한다. 작가의 태도는 분명하게 드러나 있지 않지만 밀실은 개인이 마음껏 자유를 영유할 수 있는 곳처럼 보이고, 광장은 집단이 유기적인 관련을 맺은 채 서로 정신적 소통이나 유대 관계를 가질 수 있는 곳처럼 보여진다. 정치 이데올로기의 관점에서 본다면 자유와 평등 그리고 개인주의를 가치로 내세우는 자유민주주의가 비교적 밀실의 개념에 가깝고, 계급 없는 이상주의 사회를 세우려는 사회주의나 공산주의가 비교적 광장의 개념에 가까울 것이다.

또한, 작가는 밀실과 광장의 대립을 남한과 북한의 현실에 연관시키고 있다. 좀 더 구체적으로 말하면 밀실은 대체로 남한과 관련되어 있는 듯하다. 남한에 대해 ‘죽은 광장’이나 ‘텅 빈 광장’ 또는 ‘더럽고 처참한 광장’이라 수식하는 부분은 남한사회가 광장과 대비되는 밀실의 상태와 더 가깝게 있음을 증명한다. 남한이 밀실과 연관되어 있다고 한다면 북한은 광장과 연관되어 있다.

그는 때묻지 않은 광장으로 가는 것이라고 들떴다.…광장에는 맑은 분수가 무지개를 그리고 있었다.

-최인훈 「광장」

밀수선을 타고 북한으로 가는 이명준은 기대에 차있으며, 북한을 ‘때묻지 않은 광장’이라 생각하고 있다.

광장에는 꼭두각시뿐 사람은 없었다. 사람인 줄 알고 말을 건네려고 가까이 가면, 깎아놓은 장승이었다.

광장에는 플래카드와 구호가 있을 뿐, 피묻은 셔츠와 울부짖는 외침은 없다.

-최인훈 「광장」

물론 그는 월북한 지 얼마 안 되어 북한 사회가 그동안 마음속에 그리던 이상향이 아니라는 사실을 깨닫고는 적지 않게 실망을 느낀다. 그가 기대했던 ‘때묻지 않은 광장’이란 광장과 밀실의 혼합상태이기 때문에 ‘광장’만이 존재하는 북한은 그가 생각했던 것과 달랐을 것이다. 하지만, 이러한 결과를 수긍한다고 하더라도 ‘광장’이 북한을 뜻한다는 의미가 반감되는 것은 아니다. 적어도 북한 사회에 환멸을 느끼기 전까지 이명준은 북한 사회를 ‘보람을 느끼면서 살 수 있는 광장’이라고 생각했으니 말이다.

2. 주인공이 바라는 이상적 자아

「광장」에서 갖가지 여정을 통하여 이명준이 그토록 얻고자 했던 것은 삶에 대한 새로운 인식이나 통찰로 보여진다. 좀 더 구체적으로 말해서 그는 삶의 본질을 찾기 위하여 헤맨다. 어떻게 사는 것이 가장 삶다운 삶을 사는 것일까? 하는 것이 바로 주인공이 여정을 통하여 끊임없이 추구하는 물음 가운데 하나이다. 남한과 북한에서 겪었던 갖가지 경험을 통해 이명준은 점차 삶의 실존적 의미를 깨닫기 시작한다. 그는 삶의 비극적 의미를 깨닫고, 진정한 자아가 얼마나 중요한 것인가를 깨달으며, 또한 외견과 실재 사이에 엄청난 괴리가 있다는 사실을 깨닫게 된다. 주인공은 무엇보다도 자유 의지와는 아무런 관계 없이 이 부조리한 세계에 던져진 인간은 누구나 다 허무하고 고독하다는 것에 눈을 뜬다.

그러나 과연 지지 않은 사람이란 게 이 세상에 있을까. 사람은 한 번은 진다. 다만, 얼마나 천하게 지느냐, 얼마나 갸륵하게 지느냐가 갈림길이다.

-최인훈 「광장」

맨 마지막 장면에서 이명준이 자살하는 것은 따지고 보면 비극적 인간에 대한 깊은 절망에서 비롯되었다고 볼 수 있다. 마침내 남쪽과 북쪽 모두를 버리고 중립국으로 가면서 그는 새로운 삶에 대한 기대에 가득 부풀어 있었으나, 그러면서도 다른 한편으로는 그 어디를 가도 인간 조건은 조금도 달라지지 않는다는 사실에 깊은 절망감을 느꼈던 것이다. 새로운 길이 있기는 하지만 그 틀 속에 다시 들어가는 것이 무서워 피하고 마는 지금의 우리처럼 그는 어쩌면 그곳을 탈피하고 싶었을지도 모르겠다.

3. 주제

주인공이 그토록 찾고자 했던 광장은 인간이 겉으로 머무를 수 있는 물질적 개념보다는 정신적인 개념이었다. 그렇기에 그는 끊임없이 중립국을 갈망한 것이다. 그에게 밀실을 허락하는 광장, 그리고 광장을 향해 열려 있는 밀실이 없었던 이유는 양극을 이루는 이분법적인 사회 속에서 살아남을 수 없는 인간의 나약함 때문이었을 것이라 생각한다.

소설은 이러한 나약한 한 개인에게 안식을 주지 못하는 국가의 무력함과 그 사회 속에서 자신의 존재를 관철하고 유지시킬 수 없었던 인간의 나약함을, 모든 것이 그렇게밖에 될 수 없었던 시대의 잘못에 대한 비판을 ‘광장’과 ‘밀실’이라는 공간을 통해 말하고자 하였을 것이다.

정리하자면 이 소설의 주제는 ‘이상적인 삶과 마음의 쉼에 관한 방식을 추구하는 인간의 모습과 그 시대의 과오에 대한 비판’이라고 본다.

4. 느낀 점

아마도 작가는 우리가 언제나 꿈꾸고 희망하는 그 무언가에 함께 해주지 못하는 사회에 안타까워하고 있다고 생각한다.

나의 자그마한 생각을 덧붙여 보자면 우리는 하루하루를 살아가면서 각자가 지향하는 무언가를 가슴 속에 품고 있다. 하지만, 그 지향하는 정작 무엇인가를 우리는 지금 우리 세상에 존재하는 단어 하나로 말할 수 있을지 의문이다. 사실 지향하는 것을 정해놓고 거기에 다가가기보다는 오히려 살아가는 과정 속에서 지향하는 무언가를 찾고 있는 것 같다는 기분이 들었다. 명확하게 정해지지 않은 자신의 지향점을 바탕으로 양극화된 둘 중에 한 쪽을 택해야 한다는 것은 적지않은 고통을 수반하는 선택이라 생각된다. 아마도 소설의 주인공이 쭉 곤욕스러운 삶을 살 수밖에 없었던 이유가 여기에 있지 않나 싶다.